sdr

dav

Apa perbedaan antara naik mobil pribadi dan naik bis umum saat kita melakukan perjalanan jauh? Banyak, dari unsur antropologis-psikologis hingga holobis-kuntul-baris, semuanya ada, eh, beda. Penumpang mobil homogen, sudah saling-kenal. Penumpang bis heterogen, bermacam-macam. Suasana kabinnya saja berbeda, demikian juga sensasi perjalanannya.

Sebelum melakoni perjalanan darat dari Manado ke Makassar, saya buka-buka buku ATLAS dulu sebagai orientasi medan (terbitan Mediantana; cet. 2010; dibeli awal 2011; harga Rp10.000). Dugaan saya, garis warna kuning di atlas tersebut menandakan Jalan Nasional, yang merah tebal kelas kabupaten (kolektor), yang merah tipis itu kelas residental, jalan desa. Atlas ini selalu saya bawa karena di samping aman dari pencurian, ia tetap memberikan informasi meskipun tidak ada sinyal.

Titik awal perjalanan adalah Manado. Saya tiba di sana, Jumat, 11 November 2019. Oya. Di Kota Seribu Gereja ini, nyari masjid agak sulit, tapi masih lebih sulit nyari gereja di Tidore (yang berjuluk Pulau Seribu Masjid). Hari itu, Arther, kawan saya, mengajak saya berdiskusi literasi dengan adik-adik MTs Al-Inayah. Sekolah tsanawiyah di sana mungkin tak banyak, atau malah satu dua saja. Dan ini adalah yang nyaris itu.

Saya memulai perjalanan panjang ini pada esoknya, Sabtu, 12 Oktober 2019. Jika kita anggap Celebes itu burung kasuari, maka Manado adalah kepala-nya. Terminalnya tipe A, bernama Malalayang, tapi kecil sekali, lebih kecil daripada terminal Caruban. Bis-bis medium rata-rata berangkat pagi, bis besar (tujuan Palu atau Luwuk) berangkat siang. Setelah lohor, terminal akan sepi, apalagi malam, sudah sepi, masih gelap pula.

Saya naik PO Rajawali (nopol DB-7192-MK; bermesin Hyundai, tapi stirnya pakai punya Xenia) dari Manado. Bis berangkat pukul 05.45 dan tiba bakda asar di Gorontalo. Ongkosnya 100.000 saja. Tempat rehat makan siangnya di Bintauna. Aslinya, bis kami melaju biasa, kisaran 60-70 km/jam. Cuman, karena tidak ada macet, 450-an kilometer dapat ditempuh 9,5 jam saja.

Malamnya, kami ngobrol buku dengan kawan-kawan pegiat literasi, seperti Jamil Massa dan Bang Imal serta kawan-kawan AJI. Perjumpaan ini membuat keluyuran saya lebih ‘literatif’, tidak sekadar rekreatif. Saya nginap di rumah Mak Zubaidi (saudara sekampung) demi alasan silaturahmi dan pengiritan biaya penginapan.

Esoknya (Ahad, 13/10), setelah ziarah ke Ju Panggola Raja Elato, saya berangkat lagi pada 09.27 dari Terminal Dungingi (Gorontalo), menuju Palu, ibukota Sulawesi Tengah. Rute kali ini lebih jauh, yakni 600 km. Saya naik PO BONE RAYA (DM-7574-AA). Sasis dan mesin: Toyota Dyna 135L. Ongkosnya Rp150.000 untuk waktu tempuh 19,5 jam dan jarak 600-an km.

Trek dari Gorontalo menuju Sulteng relatif sama dengan dari Manado, bedanya kelak-keloknya tidak seganas trek pantura-nya Sulut tersebut. Kami melewati Boalemo dan Pohuwato. Kota pentingnya Tilamuta dan Marisa. Bis masuk Moutong, ujung timur Kab. Parigi Moutong (prov. Sulteng), pada pukul 17.00 WITA (hampir maghrib). Kami tiba di Terminal Mamboro, Palu, menjelang subuh. Jadi, begini! Kalau kita susuri kabupaten yang ada di bagian ‘leher’ Sulawesi tersebut sejak matahari terbenam, maka kita baru akan nembus kabupaten berikutnya, Poso, menjelang fajar/subuh.

Setelah sehari dan setengah malam melakukan perjalanan, tiba di Toboli, bis belok kanan, tidak ambil lurus (ke Poso, Luwuk, Morowali). Kami melintasi Kebun Kopi—sebuah hutan sejauh 50-an kilometer—demi mencapai pantai barat Sulawesi, yaitu kota kecil Tawaeli, kota sebelum Palu. Dalam Atlas saya, jalan pintas ini berwarna merah tipis, artinya jalan residental (tapi sekarang sudah diperlebar). Sepanjang Gorontalo ke Palu, selain Hutan Santigi, medan yang tergolong ‘berat’ adalah trek ini.

Di Palu, saya dijemput Burhan untuk ziarah ke SIS. Siapa beliau? SIS adalah pendiri Al-Khairaat, salah satu perguruan Islam yang memiliki peran banyak penting dalam pendidikan. Selain itu, bersama Dedy Aryanto, saya diantar ziarah ke Dato Karamah. Meskipun bukan pejabat, saya diajak ninjau lokasi gempa/likuifaksi, juga diajak nyambangi Neni. Nama terakhir ini adalah pegiat literasi, pendiri “Nemu Buku”.

Saya nginep di kantor-nya Dedi Askari, kantor Komnas HAM. Saya juga baru kenal sama pak ketua ini di sana, diperkenalkan oleh orang ketiga yang sama-sama mengenal kami berdua. Alasan menginap di sana masih sama dengan alasan sebelumnya, gratisan.

Besok paginya, pukul 8, saya melanjutkan perjalaan ke Toraja. Di trek ini, saya tetap pilih bis ¾ atau medium: PO KETTY (DP-7610-KA). Sasis/mesinnya Mitsubishi Ragasa tahun kawak. Saya menukar Rp230.000 untuk rute Palu – Palopo – Rantepao yang jaraknya berkisar 650 km itu. Di dua etape sebelumnya, saya perhatikan, spesies truk/bis Mitsubishi kalau secara jumlah masih kalah sama Dyna dan Giga. Rute ini adalah yang paling lama dan terjauh. Jaraknya 650-an kilometer dengan total lama perjalanan (termasuk gangguan sistem buka-tutup jalan karena perbaikan ruas Kebun Kopi) adalah 24 jam.

Setelah kota Parigi, ada nama desa Dulango dan Masari. Sesudahnya, ada Torue. Mulai Kendaki sampai Tolai, banyak pura di rumah-rumah tepian jalan. Mungkin banyak perantauan Bali di sini, bahkan hingga ke batas kabupaten pun, tempat ibadah orang Hindu masih mudah dijumpai, berselang-seling dengan gereja dan sebagian kecil masjid. Sementara itu, sajian penoramanya berbeda sensasi dengan yang sebelumnya. Hamparan padi dan gunung makin berasa indahnya Indonesia.

Dalam perjalanan kali ini, kami rehat empat kali. Pertama di Sausu Torona, kedua di Taripa, ketiga di Pendolo, keempat di Puncak, Palopo – Rantepao (yang pertama dan terakhir rehat makan, yang kedua dan keempat rehat ngopi). Senang sekali saya amati mereka yang santai dalam menjalani hidup, begitu pula dalam menjalani rute.

Pukul 16.57, kami mencapai Terminal Poso. Sementara di angka 17.47, langit mulai temaram dan kami masuk Tentena. Pada 18.10, azan maghrib berlalu di Sangira. Sesudah itu, di Sulewana, sopir ambil seorang penumpang lagi. ‘Di tempat segelap dan sepelosok ini ternyata ada penduduknya, tho?’ Batin saya. Orang Jakarta perlu dikasih tahu agar jangan berdesak-desakan sampai bikin pulau buatan segala, pindah ke sini saja! Tanah kosong masih banyak.

Selepas Tentena, kami naik-naik ke puncak gunung, tapi tak kulihat pohon cemara di sisi kiri-kanannya, melainkan puspa ragam flora. Kami meliak-liuk. Perut diaduk-aduk. Ah, betapa jauh jarak antar-rumah penduduk!

“Turun mana kita?” Sejurus saya bingung ditanya begitu, baru sadar setelah ingat kalau “kita” itu artinya “kamu” dalam bahasa Toraja. Saya pun menyebut “Rantepao!” sebagai jawaban.

‘Perkotaan’ (perlu saya kasih tanda kutip agar Anda tidak berfantasi seperti kota-kota di Jawa) pertama yang dijumpa sehabis perjalanan dalam gelap adalah Mangkutana (Tomoni), Luwu Timur . Dari Wotu ke Masamba masih dua jam perjalanan. Sesudah kota itu, hanya tersisa lima penumpang tujuan Makale, kecuali saya yang turun di Rantepao (dan sayangnya, kali ini saya tidak bisa ke Kendari karena beda trek dan tujuan).

Ketakjuban itu terjadi saat kami masuk kota Palopo pukul 05.00 WITA. Bis ambil kanan, naik ke atas, ke Toraja. Sopir menepikan bis di halaman sebuah masjid.

“Di sini kalau mau salat,” katanya. Hanya saya seorang diri yang masuk masjid sendirian. Yang lain tentu tidak karena mereka beda keyakinan. Benar kata teman-teman, meskipun semua kru bisnya non-muslim, tapi mereka beri kesempatan saya untuk salat meskipun sendirian. Ini berkebalikan dengan yang terjadi di, ah, malu mau bilang-bilang.

Di tengah perjalanan 60-an kilometer dari Palopo ke Rantepao, kami sempat rehat untuk ngopi. Warungnya tepat berada di tepi jurang. Panorama kelas wallpaper dengan mudah dilihat di hadapan. Rasanya, terlalu indah untuk dituliskan atau direkam dengan gambar. Saya tidak akan menuliskannya karena khawatir terjadi “reduksi keindahan” di saat melukiskannya dengan narasi-narasi murahan.

Pukul 8 saya tiba di Toraja. Nama ini seperti Solo, tak ada di peta. Yang ada adalah Makale dan Rantepao. Keduanya adalah ibukota kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Saya disambut Wemy Evandro Maikel di sana, teman Facebook. Kami lalu tur singkat ke Kete’ Kesu dan wisata minum kopi. Malamnya, saya langsung cus Makassar dengan bis besar, PO Manggala Trans.

Di Toraja, armada-armada bisnya berkelas, seperti Scania K410, Mercedes 2542, atau M.A.N, jenis tronton atau tingkat. Sasis premium macam itu banyak di sini, kayak di Terminal Batoh, Banda Aceh. Pemandangan ini jadi terbalik dengan yang saya lalui selama 6 hari sebelumnya. Agaknya, orang Toraja memang punya kasta berbeda dalam hal selera. Itu tampak setidaknya pada angkutan antar-kotanya. Kata Wemy, “Ada yang pakai Innova Reborn, kok!” Kalau Innova lawas dan LGX, ya, jangan ditanya, saya lihat sendiri. Rupanya, ‘gengsi’ kerbau seleko yang biasanya disembelih di pesta kematian termahal di dunia itu berdampak pada angkutan transportasinya.

Demikianlah, dari perjalanan darat selama tujuh hari kalender di Celebes, dengan jarak tempuh kira-kira 1800 km dan 61 jam duduk di bangku bis, masih kalah rekor dengan perjalanan tahun 2018 dari Sabang ke Madura, yang 202 jam di atas bis, dan jarak sekitar 3800-an kilometer. Meskipun begitu, sensasinya sama-sama unik, sama-sama menakjubkan. Jadi, demikianlah. Ibarat skripsi, esai ini adalah kata pengantar sekaligus kesimpulannya. Adapun batang tubuh alias isinya, datang saja Anda sendiri ke Sulawesi. Surga itu ternyata tidak begitu jauh letaknya.

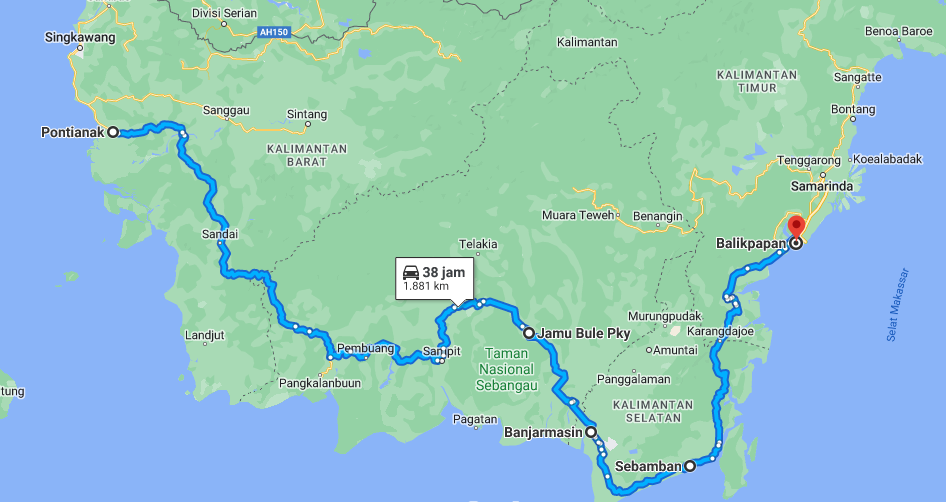

Saya telah menyelesaikan rute-rute utama angkutan umum, terutama yang dilayani armada bis, di sebagian besar Indonesia. Tersisa rute Kalimantan (kecuali Balikpapan – Samarinda sudah kelar). Yang saya tuliskan dalam catatan-catatan perjalanan itu adalah sistem pelayanannnya, armadanya, kontur jalannya, serta profil para penumpang, dan situasi tatanan kota di kanan kiri jalannya. Gara-gara ini saya disangka sebagai agennya Dishub. Untung saja saya tidak naik banding di pengadilan terkait pencatutan nama dan instansi.

Saya telah menyelesaikan rute-rute utama angkutan umum, terutama yang dilayani armada bis, di sebagian besar Indonesia. Tersisa rute Kalimantan (kecuali Balikpapan – Samarinda sudah kelar). Yang saya tuliskan dalam catatan-catatan perjalanan itu adalah sistem pelayanannnya, armadanya, kontur jalannya, serta profil para penumpang, dan situasi tatanan kota di kanan kiri jalannya. Gara-gara ini saya disangka sebagai agennya Dishub. Untung saja saya tidak naik banding di pengadilan terkait pencatutan nama dan instansi.